蔵造りの街への時代背景

”ケンカと火事は江戸の華”と言われていた時代に、江戸では火事に対する予防手段として建物を火事に強くする工夫がされていきます。まず屋根は瓦葺きにすること、壁は土壁にして漆喰を塗ること、窓は火の粉が入りやすいので金庫のように幾重にも重なった構造に、隣の建物からの延焼を防ぐ為に外壁から1m程飛び出した袖壁を付ける等の工夫がされていきます。それが大切な物を守る建物として”蔵造り”となって完成されたのです。又その効果が認められますと、店舗にも採用されていきました。その蔵造りの形式が完成したのは享保の頃だったと考えられています。川越の商人も江戸に出店を持っており、その情報は直ぐに伝わってきたと思われます。また川越の城主も幕府の中枢にいれば江戸の様子を知る機会もありましたので、防火のために蔵造りを奨励したのではないかと考えられます。ただその頃の建屋の蔵造りの建物は殆ど残っておりません。多分、街や店が最も繁栄した時期に立て替えたのだと思われます。その時期が明治の中頃に当たります。

| [蔵造りと大正ロマン建築の配置図] |

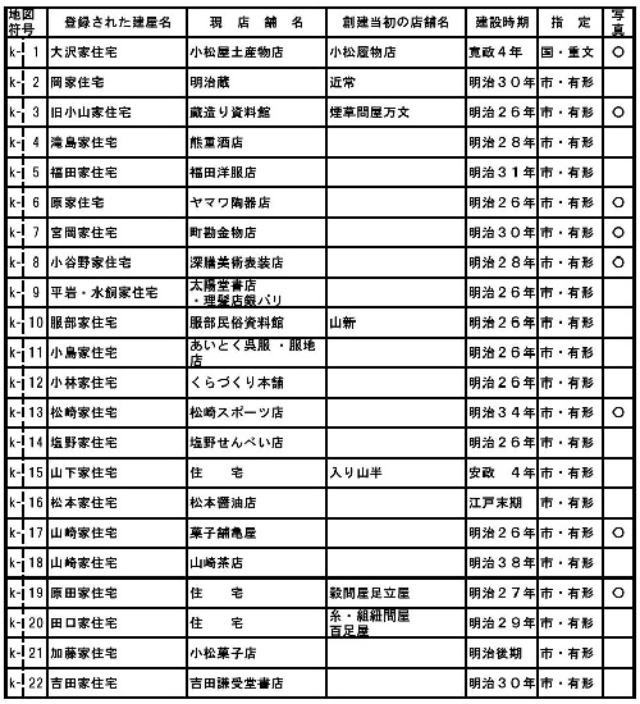

[蔵造りの建屋リスト] |

|

|

| ● 蔵造りの建物 |

|

|

● 大正ロマン風の建物(次の景で記載) |

|

蔵造りの建屋の紹介

|

|

|

| K-1 大沢家住宅 (寛政4年) |

K-6 原家住宅 (明治25年) |

K-7 宮岡家住宅 (明治30年) |

| |

|

|

|

|

|

| K-13 松崎家住宅 (明治34年) |

K-3 旧小山家住宅 (明治26年) |

K-17 山崎家住宅 (明治26年) |

| |

|

|

|

|

|

| K-19 原田家住宅 (明治27年) |

亀屋(K-17 山崎家住宅)二階窓 |

山崎茶店(K-18 山崎家住宅)蔵窓 |

![]()