![]()

|

|

| 野火止用水_1 | 野火止用水_2 |

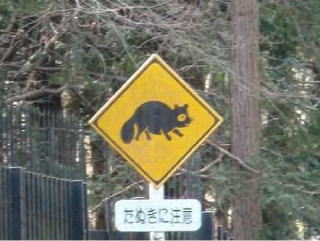

川越から東武東上線で南へ下り、志木からバスで平林寺へ行くルートも有りますが、野火止用水脇を歩きたいという希望もあり、あえて朝霞台で武蔵野線に乗り換え、一つめの新座で降りて歩くことにしました。新座の駅は武蔵野線が出来た時に作られた駅で、まだ新しいので駅の近くには多くの畑が見られました。10分程歩くと野火止用水と交差します。野火止用水の脇は、遊歩道になっており、陸橋にも繋がっています。陸橋は階段で上り下りするのではなくスロープになっていて、野火止用水沿いに歩くためにはその陸橋の途中まで登って降りなければなりません。野火止用水は巾1m20cmほどの巾があり、近年浚渫されたせいか思ったより深く、また川岸も土手の形に維持されています。今の冬の時期は乾季ですので水量は多くはありませんが、用水は流れる音を楽しめるくらいの水量が流れています。用水脇の散策路には中高木が植えられ、低木の植え込みもあり、路巾も変化して散策に適した造りになっていました。散策路と反対の方にはクマザサの茂みも見え、まだこの当たりには武蔵野台地の面影が少し残っています。平林寺の領域の北側付近から左に折れ、睡足軒へ向かいます。平林寺の北側の道を歩いていると、面白い道路標識を見つけました。多分滅多に見られないものですので皆さんにも紹介しましょう。四角い黄色い面にはタヌキが画かれており、下にはタヌキに注意とあります。時折タヌキでも出るのでしょうか。是非お逢いしたかったのですが、何せ昼間のこととて、現れてくれませんでした。しかし夜中に車のライトの光で浮き出たタヌキを見れば、確かにビックリとするでしょうね。新座市役所が有る角で右折し、南へ下ると睡足軒の入り口があります。睡足軒は東京電力を立ち上げた松永安左衛門(耳庵)という人が造った茶室があります。その建物は信州から移築して茶室として作り直したものと言われています。松永耳庵と言う人は、近代3大茶人の一人として名を連ねている人です。その造りは茶室にしろ、庭にしろ疎かにはしていないと思われますが、今の時期ではその面影を感じるのは難しいようです。しかし建物の外壁や手水鉢の周りには、耳庵好みと思われる一端が伺われるような造りが見られたと思いました。(外壁の土壁、貫跡のある柱、梯子を取り付けたような面格子の構成、飛び石と質素な手水鉢と植込みの造りなど、ちょっとした所に風雅さを感じさせてくれました。)睡足軒は平林寺の寺域なのですが、幹線道路に分断された飛び地になっていて、管理が新座市へ委託され、今は一般に公開されています。ただ今は時期が悪く、開放された庭園も落葉した木々の枝が数多く立っているだけの風景でした。しかしそれが武蔵野の台地の冬の原風景なのではないかという気がして、気持ちの上では不満を感じましたが、頭では納得いたしました。この睡足軒では、お茶会が開かれていました。建物の土壁に、昔の田舎の建物と同じ郷愁を感じながら、次の平林寺へ向かうことにしました。

|

|

|

| タヌキに注意の道路標識 | 紅梅が咲き始めました | 睡足軒入り口 |

|

|

|

| 睡足軒の庭 | 鄙びた農家の佇まい | 入り口路地から庭を見る |

平林寺は広大な寺域を持っています。大凡十三万坪の領域です。平米に直せば四十万平方メートル。良く広さを表現する時に、東京ドーム何個分と表現されることがありますが、一般的には東京ドームがどれくらいの広さを持っているのか、ほとんどの人は知らないと思います。この場合は公称の建築面積(上から光を当てて、建物の影になった部分と考えてください。)を言い、46,755㎡の広さになります。これらの数字を当て嵌めますと平林寺は東京ドーム9個分の広さを持っていることになります。山の中の寺院では、これを上回る面積を持つ寺院も多いのですが、市中にこれだけの広さを持つ寺院は、現代では少なくなっていると思います。本郷にある東京大学は昔、加賀藩の上屋敷が有ったところです。良く時代小説を読んでいると、その大名屋敷の広さを感じさせる記述が多く有ります。加賀藩邸の敷地面積は大凡十万坪有ったと言われております。もちろん上屋敷だけで、中屋敷、下屋敷まで加えるとそれ以上になるでしょう。京都などのお寺も昔は広大な敷地を持っていました。たとえば石庭で有名な龍安寺も嵐電の駅から歩いて15分程かかりますが、その間昔は寺領であったそうです。15分というと1時間4kmで計算すると1km程になり、敷地の長さが1km以上有ったことになります。平林寺の大きさは大凡750m×570m程度でしょうか。今その脇を通る公道には、バスが通っていますが、敷地に沿って3つのバス停があります。新座市役所前、陣屋、平林寺前です。凡そ250m間隔と言うことでしょうか。平林寺の入り口はその最も南側にあります。総門で拝観料を納付し門を潜りますと、正面に山門が見えてきます。平林寺は臨済宗のお寺で、今も修行の場として使用されています。総門から西の方へ山門、仏殿、中門、本堂と並んでいます。一般の人は中門より奥にはいることは出来ません。受付で頂いたパンフレットを見ますと本堂の北には庭園が有るようですが、残念ながら拝観の対象にはなっておりませんでした。総門、山門、仏殿、中門いずれも藁葺きのどっしりとした屋根が乗っており、他の寺院のように瓦屋根の与える重厚な堅い感じが建物にはありません。柔らかみのあるソフトな感じがこれらの建物から感じられ、この武蔵野の台地の自然には良く合っていると思います。

|

|

|

| 中に入って振り返って総門を見る | 総門の方から山門を見る | 仏殿を見る |

特に山門を見ますと、1階部分より2階部分、そして2階部分よりその上の屋根の部分のボリュウムが大きくなっていて、下から見上げる人にのし掛かってくる様な感じなのですが、藁葺きのため柔らかく、包み込まれるような優しさを持っています。総門をくぐって山門に目を向けますと、武蔵野の林を思わせる灌木の木立の間に延びる石畳の奥に山門はあります。その姿を見ますと、静けさと重厚さが程よいバランスを見せてくれます。その山門奥には仏殿が見えます。山門を潜って行くと、右手奥には寒椿の生け垣があり、春の訪れる前のまだ冬の名残のような寒椿が一輪だけ咲いていました。仏殿の両脇には龍の髭の茂みの中にズングリとした石灯籠が立っています。しかしこのズングリとした石灯籠のスタイルは建物と良く調和している様に思います。

|

|

|

| 一つだけ咲いた椿 | ずんぐりした灯籠 | 参道脇にある堂宇(戴渓堂) |

仏殿に近づいて見上げますと藁葺きの軒先が見られました。屋根の藁は葺かれて、軒で水平に綺麗にカットされています。その幅は1m位有るでしょうか。少し離れて見ますと、角が常に柔らかく曲線を描いています。その曲面は光も柔らかく反射させて、手で撫でたくなるような感覚を与えています。仏殿を半周すると中門が見えます。ここからは入れませんと言いたげにサツキの植え込みと竹の手すりがあって、この周りには何か堅苦しさを感じさせます。右手に進むと板塀の脇に大きな石を見つけました。余り意味のない配置なのですが、その石に苔やシダが付いて一つの世界を作っています。さらに右手に回って奥に足を進めます。ちょうど本堂や庭園の裏に当たる部分になるのでしょうか。松平信綱公一族のお墓が有ります。石灯籠と石墓が延々とあり、一人で歩くとちょっと寂しい気がします。大名家のお墓ですので作りは大きく、しかも何代の人達のお墓が幾つも並んでいます。百基ほども有るでしょうか。時期が時期だけに他に歩いている人は誰もいません。所々には白梅が咲き、ここの墓地の住人達を楽しませているかのようですが、私達にはここで梅見をして楽しもうという気にはなりません。この広大な墓地を通り過ぎた頃、花粉症の症状が出てきてしまいました。クシャミと鼻水が止めどもなく出てきます。一応マスクをして帽子をかぶっていたのですが、花粉の飛散量が私の対応を上回ったようです。ゆっくりとこの広い寺域を散策して、冬の武蔵野の雰囲気を味わおうと思ったのですが、もうそれどころでは有りません。即さくとこの場所を退散しました。

![]()