![]() (2012年2月26日訪問 埼玉県日高市)

(2012年2月26日訪問 埼玉県日高市)

|

|

| 冬の高麗川_1 | 冬の高麗川_2 |

|

|

|

| 聖天院正面から望む | 聖天院山門 | 聖天院遠景 |

山門を潜り抜けると、奥行きの狭い横に長い小さな広場になっています。正面には中門へ到る石の階段があり、左手には檀家のお墓へ行く柴戸があって、その手前にはロウバイ(臘梅)が咲いています。ロウバイの花の上には金の擬宝珠を乗せた阿弥陀堂が見えます。階段のところに戻ってよく見ると、その階段の真中に手すりがあり、怖い御札が下がっていました。石段の右手には、その御札のいわれが書いてありました。”境内を清浄に保つための浄財をお願いします。”と。石段の御札には”これより有料”とあります。何のことはない”金を出さんと入れんぞ。”と言うわけです。少し考える為に臘梅(ろうばい)を見に寄ってみました。今が一番見頃になっていると思われます。臘梅という花に満開と言う言葉が当てはまるのだろうかと考えながら、周りを見回しました。階段を上ったところに浄財に見合う物があるのかどうかわかりませんが、とりあえずこの寺院が綺麗に咲いた臘梅を見せてくれたことで、少しは気分が落ち着きました。精々、来場者の浄財を使って境内を綺麗にしてもらい、このあと見に来る人に、来て良かったと好印象を与えてくれればとお願いして門を潜ることにしました。

|

|

|

| 前庭 | 山門を潜り中門を見る | 中門前の臘梅 |

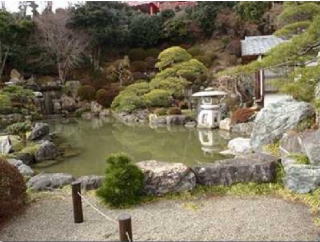

石段を登りますと門脇に差し掛け小屋があり、受付の叔母さんがいました。”お願いします”と言って浄財を手渡し、晴れて入場できるようになりました。関所を通ると奥行きのない横に広い場所に出ます。先ほど見えた阿弥陀堂が左手に、そこから奧に石の階段があって、本堂のあるレベルへ行けるようです。中門の正面には池があり、右手の庫裏から見られる庭になっています。右手に行くと庫裏の入り口があるのですが、その前に小綺麗な小さな枯山水の庭があります。その周りには人の胸の高さほどの塀があり、遠くを見通せるようになっていました。私が気に入ったのは、この塀と枯山水のバランスの良さです。一方、庫裏の庭になっていると思われる正面の池を中心とした庭は、大きな岩をこれでもかと言う具合にならべてそれらしく造ってありますが、趣はありません。石の個性がそれぞれに強すぎてバラバラな感じがします。

|

|

|

| 小さいが趣を感じさせる庭 | 庭園 池を大石で囲い不自然 |

右手奥の石段をあがっていきますと広いスペースにでました。雷門、中門を結ぶ線上に本堂があり、その真正面が展望のステージになっています。右手には何もありませんでしたが、本堂の裏手右奧にごっつい岩肌があります。解説によれば敷地を造成したときに出現した岩とのことで、大事にしているようです。聖天院の概要が判りましたので、次の訪問先へ移動することにしました。

山門を出て広い道を左手に向かおうとしましたが、私と同じ頃聖天院を訪れていた人達が脇道を左へ行くのが見えます。そこで地図を見てみますと、その脇道はどうやら高麗神社への抜け道になっているようです。すぐに脇道に入って行くことにしました。車も来ませんのでノンビリと歩くことが出来ます。多分先ほどの広い道よりも早く目的地へ着けるのではないかと思われ、地図を見て思っていた距離よりも短い時間で着きました。

|

| 高麗神社前景 |

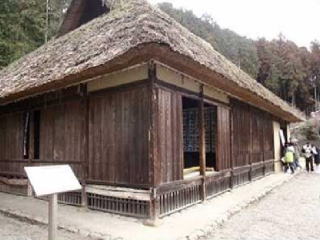

突然参道の脇にでました。高麗神社には多くの著名人が参拝し、その後首相になったり、最高裁の長官になったという履歴が披露されています。栄達の御利益を得んと沢山の人が訪れるそうです。おまえもかと言われるかもしれませんが、”何を今更。60を過ぎて栄達しても、過労死するのがおちだ”と思えて少し冷ややかに見渡しました。参道は真っ直ぐではなく左寄りにカーブしながら本殿の方へいきます。本殿前で数段の石段を登ると登った左手には綺麗な色の千羽鶴が幾つも吊り下げられています。本殿前の広場にはシマトネリコの木があり、一つのシンボルになっていました。本殿と祭礼殿を結ぶ橋の下を通っていくと高麗氏の住居跡があるようです。そこも本日の目標地です。藁葺きの農家を思わせる写真をみて半分期待し、半分疑問を抱いていました。高麗氏は高麗神社の宮司を長年に渡り務めてきた家系ですので、それなりの家格が有ります。

高麗氏の住居は、高麗神社の裏手に当たるところに有りました。すぐに藁葺きの家が目に入って来ました。人が沢山います。神社にいた人達より多い位です。観光客にしては多すぎるなと思って見ていると、小さな子供達があちこち走り回っています。小学生の見学会と行き当たってしまったのかと思いましたが、それも一寸違うようです。建物に近寄って見ますと、建物の南側の扉が開け放たれ、その間から同じ文言を書いた習字が張りだされている様に見えました。まさかと思って正面へ回りますと、大きな紙の看板が立てられており、書道展と有るではありませんか。この国の重要文化財の建物で書道展が開かれていたのです。ハンドマイクで**さん*等おめでとうございます。と言う声が聞こえ、表彰式も行われています。この状況に入り込んで、私はあたふたするばかりです。写真を撮りたいのですが、子供達は家の周りを走り回り、家の中には習字が貼り付けられて、建物内部の写真を撮りたくても、肝心な建物内部の写真とは関係ない習字の展示を撮る事になってしまいます。なんてことだ。・・・・・・・暫く家の周りをぐるぐると回っていると、やっと展示会も終了して散会になったようで、家の周りにいた人達も帰り始めました。人が少なくなって、外観だけ撮影することが出来るようになりました。そしてこの頃にはまだ早い枝垂れ桜の咲く様子を思い浮かべながら、変な気持ちを抱えたまま帰路につくことになってしまいました。

|

|

|

| 高麗氏住宅 北面 | 高麗氏住宅 南面 | 高麗氏住宅と枝垂れ桜 |