![]()

| *1: | スリーディマーチとは3日間にわたる歩く祭典という意味です。発祥はオランダですが、日本ではこの東松山の大会が日本で最大規模を誇っています。もう34回(2012年現在)を数え、外国からの参加者も含めて8万人規模の大会となっています。 |

|

|

|

| 東武東上線東松山駅 | 東松山ウォーキングセンター入り口 | 東松山ウォーキングセンター 本棟 |

|

|

|

| 道路(左)より2m程低い歩道(右) | 同左 別な所 | 交差点の手入れの行き届いた花壇 |

|

|

| 吉見百穴_1 | 吉見百穴_2 |

|

|

|

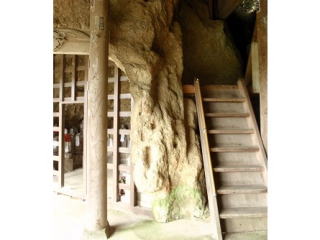

| 岩室観音堂 遠景 | 岩室観音堂 正面入り口 | 同左石階段を上った右手の祠 |

|

| イワタバコの群生 |

|

|

| 岩室観音堂下階部分と階段 | 岩室観音堂二階部分梁の構造 |

|

|

|

| 松山城跡 | ノカンゾウ(野萱草)の花 | 岩室観音の前を流れる市野川 |