京都には大寺院や大きな邸宅に付随した綺麗な庭園が数多く存在します。それらの庭は自然の豊かな四季折々の風情をその庭の中で表現しています。庭に面した濡れ縁に座って季節の風情を見ていますと静かに時は流れていき、あっという間に時間が経過して、時間の存在を忘れてしまいます。

まだまだ拝見できた庭は少ないのですが、拝見した庭の中で、皆さまに是非一度は訪れていただきたい庭をご紹介致します。

今回は京都の蹴上げにあります”無鄰菴(むりんあん)”の庭園をご紹介していきます。このあと掲載した写真を見ていただきながら、注目すべきポイントについて説明していきます。取り上げた写真と説明を合わせて読んでいただくと、その見事な庭造りの手法が良くご理解頂けるのではないかと思います。

| 無鄰菴について: |

京都市左京区南禅寺草川町(地下鉄東西線蹴上駅近く)に明治27年、山縣有朋の別荘として建てられました。その庭の作庭には、京都の造園業を営む”植治”の 小川治兵衛(七代目)が係わっています。またこの蹴上には琵琶湖疎水から引かれた水を浄化する浄水場もあり、水が豊富でその水を庭の水に活用しているとも言われています。(この無鄰菴には2011年10月10日に訪問しました。) |

|

|

|

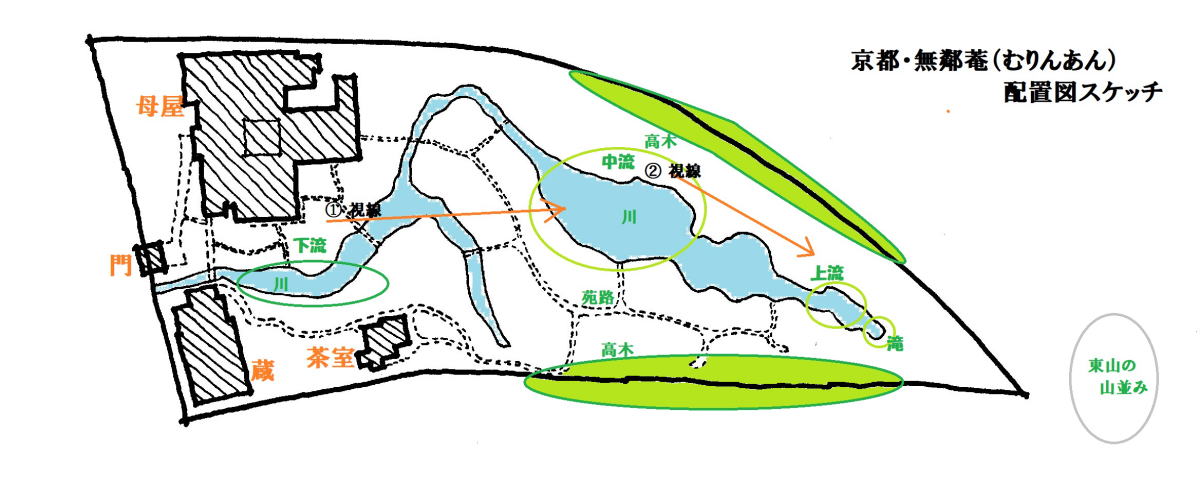

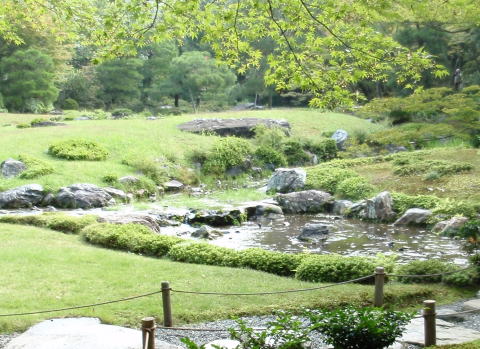

| 入り口から入って庭に入ると、中央にゆったりとした川が流れ、奥の木々の先の方に遠くの東山の山並みを見ることが出来ます。ここが京都という大都会の中にあるという感覚がなく、ここが山の中の別荘地であるかのような錯覚を作り出しています。このように遠くの山の景色を取り入れた作庭を借景(しゃっけい)と言います。 | 写真左:庭入り口から奥を見る 写真上:庭の全景 |

|

|

||

| 視点の動き | 上の配置図は庭園の概略の配置図になります。門を潜って庭に入りますと、右手に蕩々と流れる川があり、正面を見ますと緩やかな流れの川があります。その両側には芝生が植えられて周りには森を成す木々が生い茂っています。その先を見ますと木々の向こうに東山の山並が続いて見えます。配置図で確認しますと、視点の方向を誘う流れが敷地の形状に沿っていることが解ります。これは多分作者が意識して考えられた構図ではないかと思われます。 ここでは二つの遠近法が取られています。一つは今述べました敷地の形状を利用した遠近法、もう一つは樹影の高さを使った遠近法です。東山の山並を借景として取り入れるためには、奥の方には高木となる木は避けたいはずです。敷地の縁の中間あたりから樹影が自然と低くなるような構成で、遠くの木々のように見せています。 そして敷地の高さも奥の方が少し高目に設定してあります。 |

|

| 見えない苑路 | もう一つ、最前の写真を見ていただきますと(と言っても見えないように工夫されているのですが)苑路が見えないことです。どうしてかと言いますと、苑路の幅は、使用目的で幅が決まってきます。例えば90cm幅で通したい場合、必要な幅として変えにくいのですが、一定幅の苑路では見た目で遠近法の視覚を狂わせてしまいます。遠近法では近くの道幅から遠くにある道幅は感覚的に細くなっていくはずです。そこに比重を置いて苑路を作ると実用上、苑路は使い物にならなくなります。そこで苑路が見えないようにしているのです。この苑路が見えないようにする事は非常に難しいのです。なぜなら人の目は地盤面より高く、上から見下ろすように見ているからです。ここでは一つの方法として、川の手前側では苑路ではなく、踏み石を並べて道の代わりにしています。また苑路は視界に入らない位置に配置する様にしながら、造作としていろいろと工夫されています。 それは樹木や土盛りを使って隠したり、周りから苑路を下げて造るなどの工夫がされています。 |

|

| 川の表現 | 川の流れは上流、中流、下流でその表情が異なります。その違いを見てみましょう。 | |

| (川の上流の様子) | (川の中流の様子) | (川の下流の様子) | |||||

|

|

|

|||||

| 川を覆う様に木々が垂れ込めて薄暗く、岸辺には水草や羊歯が茂り、角張った岩や石がゴロゴロしている浅瀬に水は薄らと溜まり、流れていく様子も感じられないくらい穏やかな様子を見せています。 |

川の岸辺は角の丸が丸くなった岩石や、水が豊かな岸辺で良く育つ草で覆われています。川は開けた野原を蕩々と水量を少し増して、時には岩の造る堰を乗り越えて流れていきます。 | 川は幾つもの支流の水を集め、深さを増して静かに流れていきます。川岸には岩が少なくなって、草が岸辺を覆うように生えています。近くには川を使う動物や人の住む家などもあるでしょう。 | |||||

| 自然の川は、その場所ごとに川の表情や水量を変えていきます。無鄰菴での川の表現は見事と言うほかはありません。このように表現された庭園を他で見たことはありません。皆さんがもし無鄰菴を訪れてこの庭を見る機会があれば、特にこの川の表情の変化に注目してご覧いただけたらと思います。 川の水量を変化させる方法は、詳しくは解りませんでしたが、多分伏流水を持っていて流量を調整しているのではないかと想定されますが、その構造までは解りませんでした。良く計画されていると思います。 |

|||||||

撮影場所:無鄰菴内、撮影日:2011年10月10日 全て共通

撮影場所:無鄰菴内、撮影日:2011年10月10日 全て共通

|

|

|

| 表 題:蔵の側を流れる川のある景 撮影日時: 9;32 |

表 題:川向こうの苑路と灯籠 撮影日時: 9;34 |

表 題:下流側から中流の小高い野原を見る 撮影日時: 9;35 |

|

|

|

| 表 題:母屋横の飛び石の通路 撮影日時: 9;36 |

表 題:灯籠越しに母屋を見る 撮影日時: 9;36 |

表 題:苑路に沿った蹲いと灯籠 撮影日時: 9;42 |

|

|

|

| 表 題:奥へ向かう苑路 撮影日時: 9;43 |

表 題:傾いた松に沿う灯籠 撮影日時: 9;46 |

表 題:川の上流から見る母屋 撮影日時: 9;46 |

|

|

|

| 表 題:三段石組みの滝 撮影日時: 9;47 |

表 題:滝から蔵へ進む苑路 撮影日時: 9;49 |

表 題:蔵側から母屋を臨む 撮影日時: 9;54 |